Wenn wir die Galerie betreten, nehmen wir sofort eine synergetische Harmonie zwischen den ausgestellten Werken und der besonderen Räumlichkeit mit den flexiblen Wänden aus Filz wahr.

Sowohl Galerist und als auch Künstlerin sind Architekten, bringen beide ein ausgeprägtes Gespür für Raum mit, so dass auf den ersten Blick alles sehr abgestimmt und ästhetisch auf das Wesentliche reduziert wirkt

Aber eben nur auf den ersten Blick, denn Monika Supé ist hier Künstlerin und lässt die Architektin außerhalb des Ausstellungsraums zurück. Nicht nur die Technik, in der sie arbeitet – das traditionelle Handwerk des Strickens und Häkelns, allerdings nicht mit den dabei erwarteten Materialien –, kehrt die zuerst wahrgenommene Ästhetik völlig um, sondern auch der feine Humor und die Spielerei mit den Objekten.

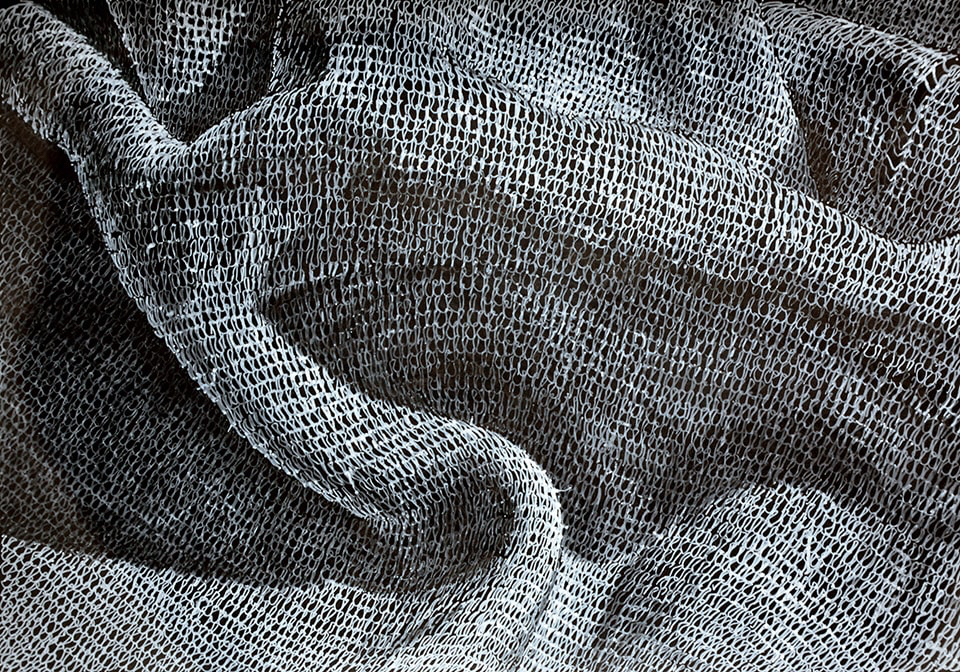

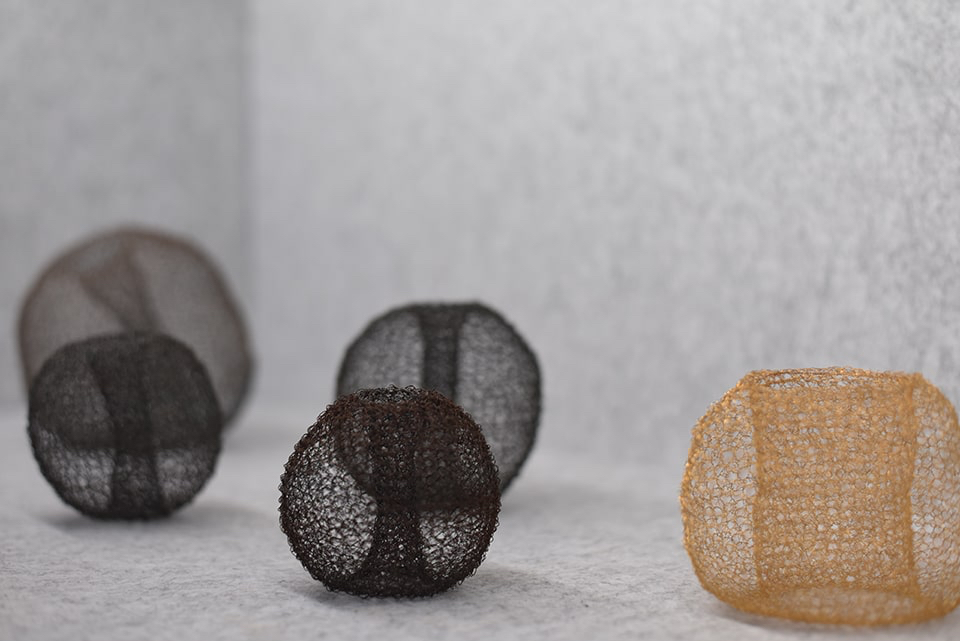

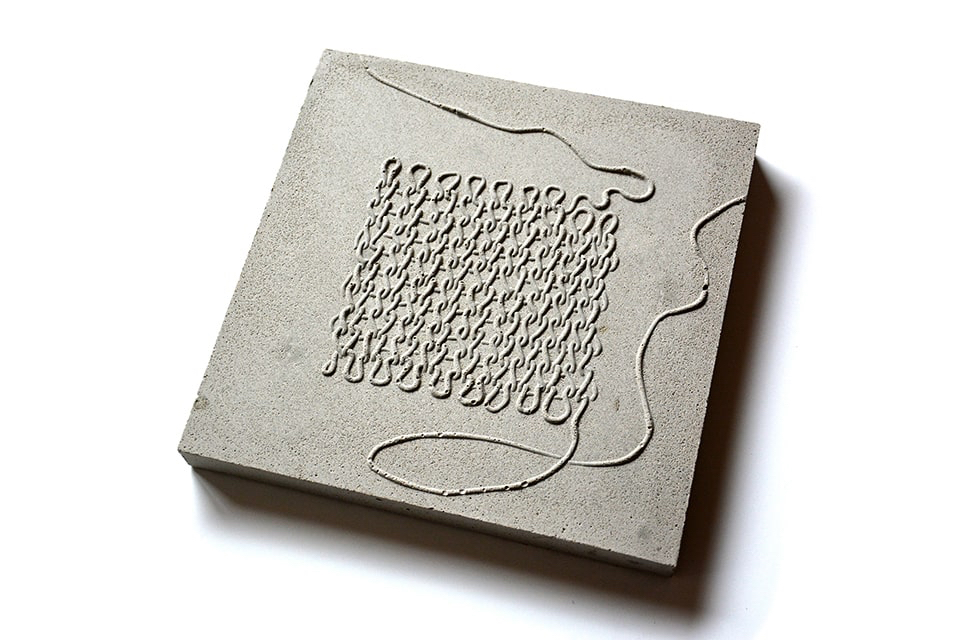

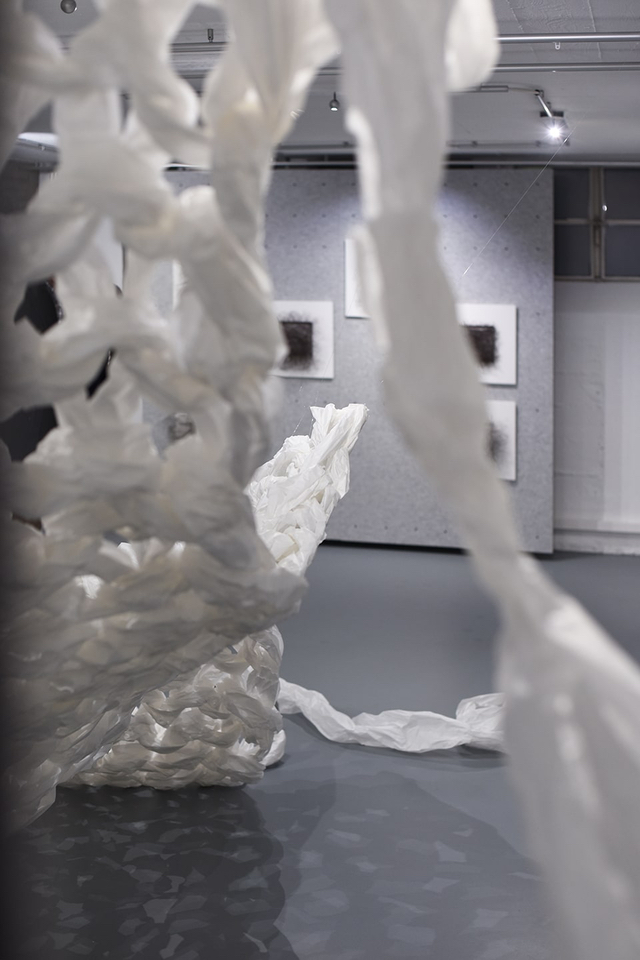

Ihr bevorzugtes Material für die dreidimensionale Umsetzung der zeichnerischen Idee ist Draht, ein Werkstoff, der sie vor einige Herausforderungen stellt. In zeit-, willens- und kraftaufwendigen Prozessen häkelt und strickt sie den Draht in endlosen Maschenketten oder als Gewebestrukturen und führt diesen zu neuen Formen. Es entstehen Raumgewebe, die den Unterschied von Innen und Außen aufheben.

Die Masche, das Gewebe ist also das tragende Element dieser Ausstellung, Durchlässig, flexibel, fast schon in molekularer Dichte anwesend, wirft sie Fragen auf – nach Selbst- und Raumwahrnehmung, nach Auflösung undDurchlässigkeit, nach Raum und Zeit – dabei spannt sie spielerisch einen Bogen von Pipi Langstrumpf, die sich die Welt so macht, wie sie ihr gefällt, bis zu Einsteins Relativitätstheorie – ist Zeit relativ, verläuft sie linear?

Bei Monika Supé wird die Masche selbst zu einer Zeiteinheit, denn der Prozess der Umsetzung des spröden Materials mit textilen Techniken stellt für die Künstlerin eine Entschleunigung, ein sich Herausnehmen aus der eigentlichen Zeit dar.

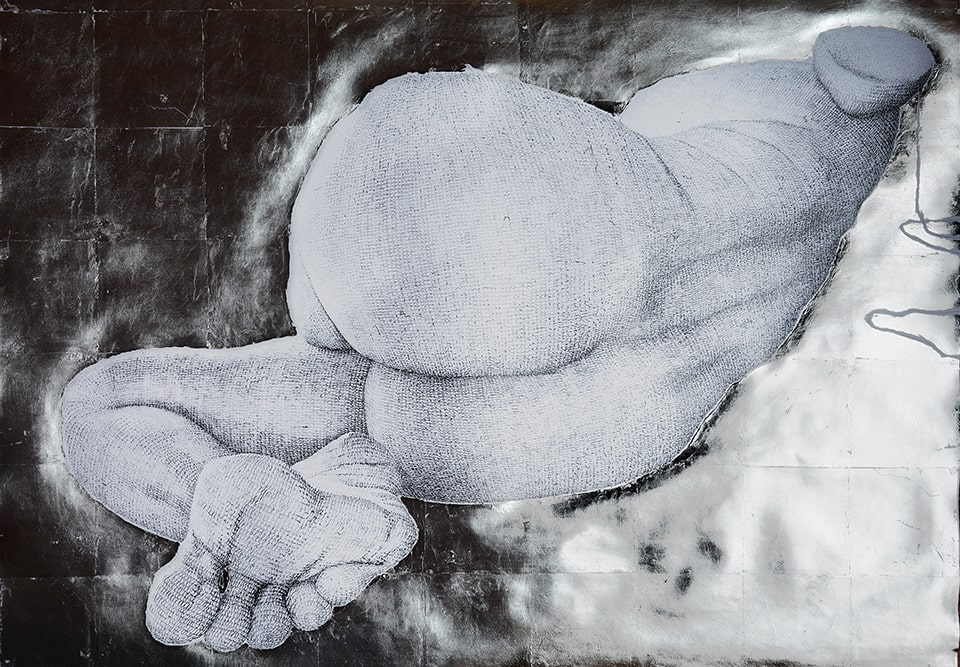

Neben den plastischen Objekten zeigt die Ausstellung auch eine Auswahl ihrer Tuschzeichnungen. Sie erscheinen wie reingezoomte Momente, lassen offen, ob wir uns in einem Mikro- oder Makrokosmos bewegen. Manche Arbeiten zeigen Dinge im Ausschnitt, die sich im Ganzen betrachtet ganz anders darstellen würden – Dinge werden aus dem Kontext genommen. Ein rätselhaftes Verwirrspiel beginnt – Enigmata!

Der Titel dieser Ausstellung und das Bild auf dem Ausstellungsflyer haben bei mir als Kunsthistorikerin sofort Assoziationen geweckt zu einem berühmten Kunstwerk des Surrealismus. Vor gut 100 Jahren, 1920, erschuf eingewisser Emmanuel Rudnitzky, besser bekannt unter dem Pseudonym Man Ray, ein Kunstwerk mit dem Titel Enigma oder das Geheimnis des Isidore Ducasse.

Es ist nicht nur der Titel des Werkes, der diese Assoziation in mir hervorruft, sondern zum einen die textile Komponente und zum andern die Tatsache, dass Man Ray etwas in eine Wolldecke gehüllt, verschnürt und auf mehreren Ebenen dargestellt hat – als Objekt, als Fotografie und als Gemälde. Auch dieses Werk behandelt den Widerspruch zwischen Außen und Innen, Sein und Schein, Hülle und Inhalt.

Hier lässt sich der Bogen schlagen zu Monika Supés Arbeiten. Der Aspekt des Umhüllens fasziniert die Künstlerin, die Architektur umhüllt ja im weitesten Sinne auch und unser eigener Körper ist ja in gewisser Weise eine Hülle. Wir hüllen uns in Geheimnis, umhüllen uns, schützen uns, grenzen uns ab. Ebenso wie Man Ray gibt sich Monika Supé nicht mit nur einer Hinsicht zufrieden. Wir sehen Zwei- und Dreidimensionales, die Grenzen sind oft fließend. Was uns als Rauminstallation und in Form von Objekten begegnet, setzt sich fort in Fotografie, Zeichnung und Relief.

Monika Supé lockt uns in die Falle bzw. ins Netz eines gekonnten Verwirrspiels. Sie umgarnt uns, umdrahtet uns, lockt uns in ein Inneres, aus dem es kein leichtes Entrinnen zu geben scheint. Die Reusenhäuser oder ihre Kopf- bedeckungen, die sowohl als eigenständige Objekte, als Umhüllung eines menschlichen Körperteils wie auch als fotografische Inszenierungen existieren, deuten eine Ausweglosigkeit an, die aber nur scheinbar ist, denn als Menschen können wir reflektieren und uns befreien, sozusagen durch die Maschen schlüpfen.

Und plötzlich wird das Rätsel durchschaubar, weil es gar kein Rätsel ist, weil diese Arbeiten uns als Betrachterinnen und Betrachtern sehr viel Raum geben, sich eigene Gedanken zu machen.

Dr. Katrin Burtschell