FAEC2FACE

Die Doppelausstellung „FACE2FACE“ widmet sich ausgewählten Porträts, die Walter Gutbrod zwischen den 1950er- und den 1990er-Jahren malte und kombiniert diese mit Bildnissen der Künstlerin Paula Pelz. Damit treten die älteren, über fünf Jahrzehnte entstandenen Werke des 1998 verstorbenen Malers in Beziehung zu den über den kurzen Zeitraum der letzten fünf Jahre geschaffenen Arbeiten der jungen Gegenwartskünstlerin. Gebündelt treffen uns also gefühlt hunderte Augenpaare, die uns aus den zugehörigen Gesichtern direkt ins Visier nehmen.

Die Antlitze, die uns dazu provozieren, ihre bildgewaltigen Blicke zu erwidern, wurden von zwei Kunstschaffenden gemalt, die auf den flüchtigen Schein unterschiedlicher kaum sein könnten. Zum einen gehören sie verschiedenen Geschlechtern, zum anderen unterschiedlichen Generationen an.

Was sie miteinander verbindet, ist neben ihrem Geburtsort Stuttgart ihr bevorzugtes und immer wiederkehrendes Bildmotiv. Sie haben sich beide über lange Phasen kontinuierlich mit dem Thema des Kopfes, oder besser ausgedrückt, mit der Gattung Bildnismalerei befasst.

Walter Gutbrod wurde 1908 in Zuffenhausen geboren, dem heute nach Einwohnerzahl drittstärksten äußeren Stadtbezirk Stuttgarts.

Als weitere Gemeinsamkeit ist der Ausbildungsweg hinzuzufügen, der beide zum Studium an die hiesige Akademie der Bildenden Künste führte, die für die künstlerische Entwicklung zahlreicher Kunstschaffenden verschiedener Generationen weichenstellend war.

Dort studierte Walter Gutbrod von 1927 bis 1932 unter den Professoren Robert Breyer, Gottfried Graf und Hans Spiegel. Einer seiner Mitstudenten war Albert Stockburger. So wie er selbst sind die soeben genannten Maler mittlerweile nahezu in Vergessenheit geraten. Sie teilen sich allesamt das gemeinsame (und gemeine) Schicksal einer verlorenen, oder anders gesagt, einer „Verschollenen Generation“, die nach den Wirren des Krieges und den freiheits- und menschenwürdeberaubenden Willkürakten des Dritten Reiches keinen Anschluss an den Kunstbetrieb der Nachkriegszeit gefunden haben.

Aufgrund seiner sogenannten „Untauglichkeit“, die auf einen Sturz auf den Kopf in jungen Jahren zurückzuführen war, blieb Walter Gutbrod zum Glück vom Militärdienst und vor dem Einsatz als Soldat an den Fronten des Zweiten Weltkrieges verschont. So konnte er seine Lehramtsprüfung 1932 erfolgreich ablegen und ab 1937 als Kunstlehrer in den Schuldienst an einem Gymnasium in Ludwigsburg eintreten, wo er ununterbrochen bis weit über das Pensionsalter hinaus angestellt blieb.

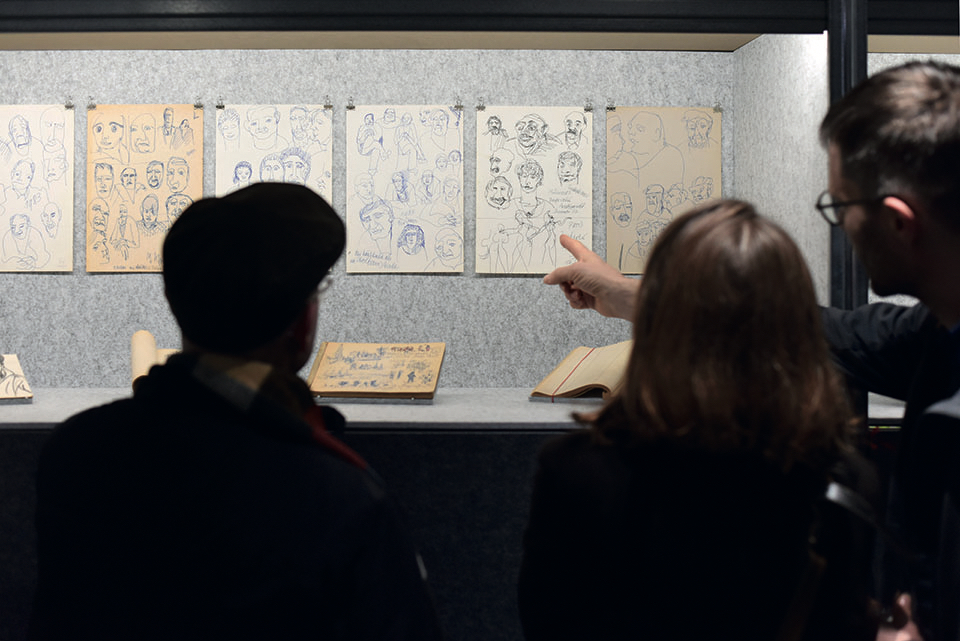

Wenn man seinen Aufzeichnungen und den Notaten, mit denen er seine Bilder teilweise wie durch Tagebucheinträge ergänzte, Glauben schenkt, hat er den Lehrerberuf und das Unterrichten, ein paar seiner Kollegen, vor allem aber den Schuldirektor, gelinde gesagt, „gehasst“. Zeitlebens zog er sich wohl deshalb verstärkt auf sich selbst zurück, flüchtete sozusagen vor der ihm ungerecht oder allzu hart vorkommenden Realität. Denn am liebsten beschäftigte er sich mit seiner ihm eigenen, oder besser, eigensinnigen Art der künstlerischen Zerstreuung, indem er die Konterfeis von Menschen, die ihm auf seinem Lebensweg begegneten, in dynamischen Pinselstrichen und in einem Stil festhält, der bis an die Grenzen der Erkennbarkeit reicht und ihn in die figurative Abstraktion führt.

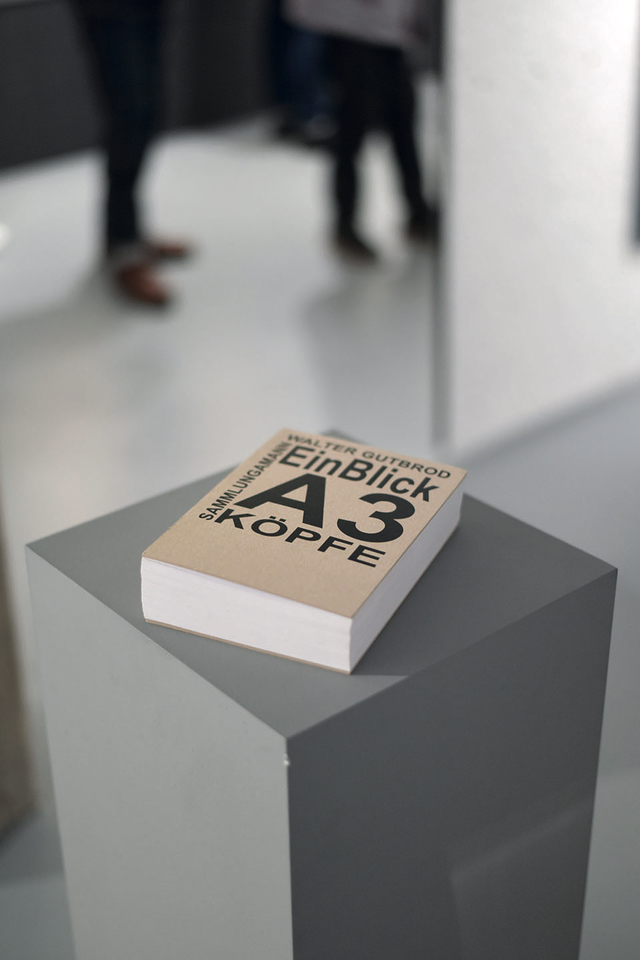

Neben seinen Landschaftsszenerien und Stadtansichten sind es die für ihn typischen, zwischen Abstrahiertheit und Gegenstandsbezogenheit changierenden „Köpfe“, die für ihn wie ein Ventil wirkten, in denen er den buchstäblich angestauten „Dampf“ ablassen und mit den Dargestellten abrechnen konnte – nicht selten ziemlich schonungslos.

Obwohl die Herangehensweisen der beiden Protagonisten dieser Ausstellung in der Eigenständigkeit ihrer Bildfindung und der künstlerischen Handschrift voneinander abweichen, so sind sie sich doch auf höherer Ebene in einem entscheidenden Punkt sehr ähnlich: nämlich in ihrem Streben, in den sich während des Entstehungsprozesses schrittweise herausschälenden Malschichten tiefere, verborgene Essenzen zu erkunden. Diese malerische Suche, die sich gegen bloß übertünchende Oberflächlichkeiten wehrt, hängt im übertragenen Sinne mit ihrem Interesse für innere Seelenzustände und emotionale Befindlichkeiten zusammen, das bei beiden eine wichtige Antriebsfeder darstellt. So wird das bildkünstlerische Verständnis durch den bei beiden vorhandenen Hang nach einer gewissenhaften Tiefenforschung ersichtlich und kann symbolisch mit der Funktion von „Psychogrammen“ verglichen werden – grafischen Abbildungen, durch die psychologische Profile von Personen illustriert werden –, mit welchen die künstlerischen Anliegen der beiden eng verwandt sind.

Ergänzend zu den genannten Gemeinsamkeiten, soll im Folgenden auf die unverwechselbare Einzigartigkeit der zweiten Malposition dieses Doppels eingegangen werden.

Paula Pelz ist rund 80 Jahre später in der im Lauf dieser Jahre zur bevölkerungsstarken Großstadt herangewachsenen Landeshauptstadt Baden-Württembergs aufgewachsen. Mit ihrem auf das Jahr 1984 fal- lenden Geburtsdatum liegen mehr als zwei Generationen zwischen ihr und ihrem Malerkollegen.

Die mit 67 Arbeiten in unmittelbare Zwiesprache mit den Gutbrod’schen Gemälden tretende Künstlerin ist aber eigentlich ein Phantom. Mittlerweile ist es ein offenes Geheimnis, dass hinter dem Künstlerinnennamen Paula Pelz der im Stuttgarter Raum und darüber hinaus bekannte Künstler Jan-Hendrik Pelz steckt, der wiederum vor allem für seine Konzeptarbeiten und raumgreifenden Installationen bekannt ist. Der männliche Gegenpart macht indes keinen Hehl daraus, dass er in der Kunstfigur Paula Pelz, (wie ich als Frau behaupten würde), seine weibliche, weichere Seite auslebt (was auch immer damit gemeint ist) oder, wie sein vormaliger Stuttgarter Galerist Marko Schacher es einmal aus der männlichen Perspektive und damit wohl auch rationaler ausdrückte: „Jan hat Schwester Paula als innere Figur geschaffen und zeichnet quasi als Ghostpainter für deren Werke verantwortlich – als wichtiges Projekt innerhalb seiner konzeptionellen Kunst.“

Dies dürfte erklären, weshalb Jan-Hendrik ein weibliches Alter Ego gewählt hat. Nicht, um lediglich einer anderen Facette seiner Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen, sondern vor allem, um gleichzeitig auch seiner Hingezogenheit zur puren, ehrlichen Malerei Rechnung zu tragen – wohl als Ausgleich zu seinen konzeptionell konzipierten Arbeiten. Der Künstler hat im Vorfeld der Ausstellungsvorbereitung angemerkt, wie er hin- und hergerissen war, als er als junger Student nach der bei Rolf Bier absolvierten Grundklasse an zwei verschiede- nen, weiterführenden Klassen interessiert war, aber sich den damaligen noch strengen Regularien zufolge für eine von beiden entscheide musste. Schlussendlich hat er sich für Medien- und Konzeptkunst bei Christian Jankowski eingeschrieben. Die Klasse für Malerei bei Thomas Bechinger hat er dennoch, demzufolge heimlich, besucht. Es schlugen also damals schon – und genau das möchte er mit der Erfindung von Paula Pelz betonen und zugleich ausleben dürfen – zwei Herzen in seiner künstlerischen Brust.

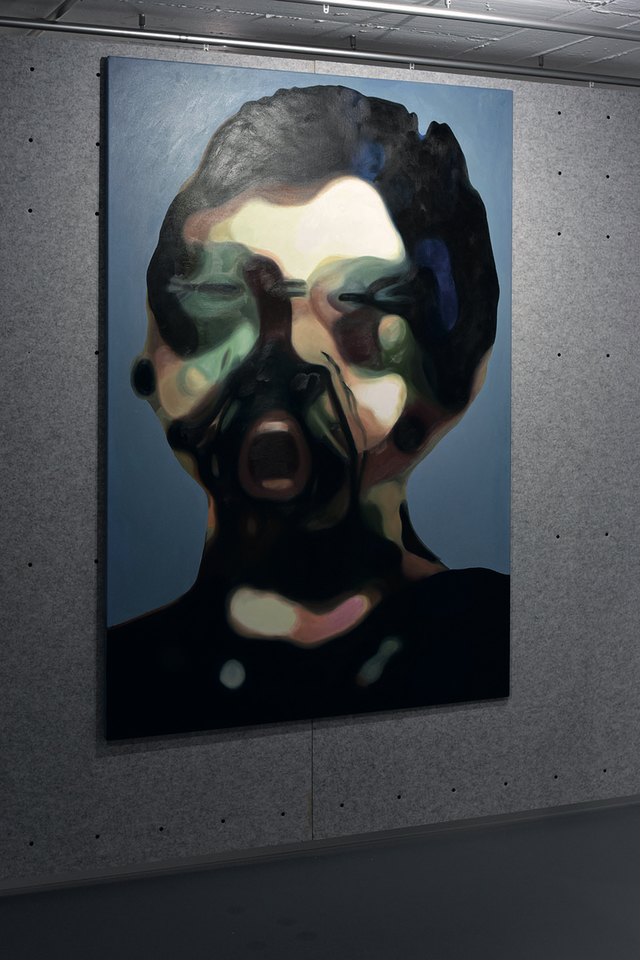

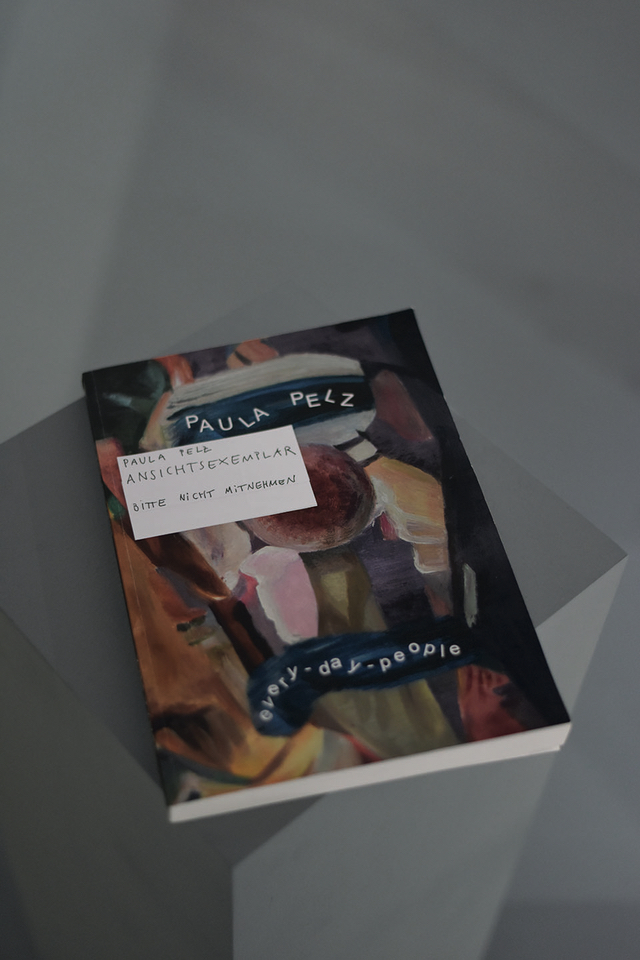

2020 feierte sie ihre Premiere als Künstlerpersönlichkeit in der von Joachim Haller geleiteten „Galerie im Prediger“ in Schwäbisch Gmünd, wo ihre ein Jahr zuvor begonnenen Serie „Every Day People“ erstmals gezeigt wurde. Wie der Titel vermuten lässt, umfasst diese insgesamt 365 Bildnisse in Ölfarbe auf Leinwandplatten im kleinen Hochformat von 30 auf 20 Zentimetern von Personen und Persönlichkeiten – eins pro Tag über das ganze Jahr 2019 gemalt. In der aktuellen Ausstellung ist daraus eine Auswahl von 64 Exemplaren zu sehen. Dazu kommen drei Großformate aus der Serie „21 Portraits“.

Ihre Bildergebnisse findet Paula Pelz wortwörtlich mit geschlossenen Augen. Auch wenn uns manche Gesichter an berühmte Menschen aus der schönen neuen Medienwelt erinnern mögen, Paula Pelz verbildlicht ausschließlich Bekanntschaften aus ihrem privaten Umfeld, deren charakteristische Züge sie gebündelt in allem, was diese Menschen ausmacht, auf den Bildträger bannt. Und das geschieht kraft ihrer Intuition, ihres individuellen Vorstellungsvermögens. So können wir ihre Bildnis- se durchaus auch als Erinnerungs- oder Gedächtnisbilder verstehen, die in ihrer Wesenhaftigkeit nachwirken. Und Hand aufs Herz, liegt in den Gemälden dieser „erfundenen“ Autorin nicht etwas Unaussprechliches, zutiefst Ehrliches, das von Angesicht zu Angesicht und damit auf Augenhöhe mit uns Betrachtenden interagiert?

Farbenfroh, oftmals detailliert, manchmal ineinander zerfließend (als ob man beim Wäschewaschen durch das runde Waschmaschinen- Guckloch blicken würde), mal experimentell formverschnörkelnd, mal naturnäher, einmal an Francis Bacon, ein anderes Mal an computergenerierte Bildeinstellungen erinnernd, sind sie (sogar um ein paar Nuancen stärker als bei Walter Gutbrod, der die Personen zuweilen im flüchtigen Vorbeieilen erhascht und zusätzlich mit seinen schriftlich verfassten Zeilen näher definiert hat) kaum als klassische Porträts in herkömmlicher Traditionslinie, in der es zuallererst um Wiedererkennbarkeit geht, zu sehen.

Da damit hauptsächlich das über Jahrhunderte tradierte Konzept des Verhältnisses von Maler/Malerin zum Modell be- und hinterfragt wird, werden wir zum Blickwechsel aufgefordert. Die Grenzüberschreitung aus dem engen Korsett der klassischen Bildnismalerei, die dadurch erfolgt, dass Paula Pelz sich nicht der realistischen, authentischen, mimetischen Abbildhaftigkeit verschreibt, sondern in den verinnerlichten Dialog mit sich selbst, der erspürten Wahrnehmung und dem fingierten Gegenüber begibt, bedeutet vor allem, dass sie immer auch etwas von ihrer eigenen Identität verarbeitet und preisgibt.

Etwas abgeschwächt auch auf Walter Gutbrods Anliegen zutreffend, stellt dies eine weitere gemeinsame, aus dieser tiefschürfenden Ausstellung ableitbare Beobachtung dar, die an den Exponaten der beiden Kunstschaffenden abzulesen ist und die hoffentlich zukünftig nicht lediglich einer kunstbeflissenen Zunft (oder besser Zielgruppe), die alles mit tieferer Bedeutung oder höheren Interpretationsebenen aufzuladen versucht, auffallen wird.

Die bei beiden Künstlern geradezu obsessive Leidenschaft für die Beschäftigung mit dem menschlichen Antlitz bleibt dennoch trotz aller suchenden Annäherung bis zu einem gewissen Grade unergründlich. Das ist ungewöhnlich spannungsvoll und löst beim aufmerksamen Betrachten zugleich schwer zu bestimmende, zuweilen unbehagliche Gefühle aus, die nicht nur zwischen Selbstreflektion und Selbstverge- wisserung changieren. Welche tiefer unter die Haut gehenden Emotionen beim Anblick der gemalten Psychogramme darüber hinaus erzeugt werden, wird jede und jeder der Betrachtenden an sich selbst verspüren.

Abschließend soll der mit den Bildbetrachtungen eröffnete psychologisierende „Stuhlkreis“, der uns auf konzentrierte Art mit einer vielfältigen Welt voller Menschenbildnisse konfrontiert, auf versöhnliche und heilsame Weise geschlossen werden – mit den folgenden tröstenden Worten:

„Erst Mensch, dann Künstler sein“.

Wie perfekt auf beide Künstler zugeschnitten, hallt dieser Bildtitel, den Walter Gutbrod einst auf eine seiner Papierarbeiten gekritzelt hat, in uns nach. Ursprünglich stammt das hier verkürzt wiedergegebene Zitat von Auguste Rodin (1840 - 1917), einem der frühen Bildhauer der Moderne, und lautet ausführlich:

„Es kommt darauf an, bewegt zu sein, zu lieben, zu hoffen, zu schaudern, zu leben. Mensch zu sein, ehe man Künstler ist!“

Mit dieser empathischen und ganz und gar nicht abwegigen Formel soll nun unter diesen Katalogtext ein Schlusspunkt gesetzt werden. Viel eigenen Erkenntnisgewinn wünscht die Verfasserin den Lesenden beim Anschauen und bei der Analyse der in den Köpfen, Gesichtern und Augenpaaren atmosphärisch eingefangenen Stimmungen und Schwingungen.

Corinna Steimel