WIDERSTÄNDIGKEIT

Von der Kunst erwarten wir (fordern wir, wünschen wir uns) Widerständigkeit: Widerständigkeit gegen die Zurichtungen des täglichen Lebens, gegen die festgefahrenen Blickbahnen, gegen die Prosa des Alltags. Dafür gewähren wir der Kunst (so das Grundgesetz) eine Freiheit, die noch weiter gefasst ist als die Meinungsfreiheit, auf der sie beruht.

Seit einiger Zeit aber lassen sich gesellschaftliche Verschiebungen beobachten; sie führen zu geänderten Ansprüchen und neuen Forderungen an die Kunst. Die Widerständigkeit soll der guten (emanzipatorischen, gerechten, toleranten, inklusiven) Sache förderlich sein. Die Widerständigkeit wird neu gefasst: als Kritik an als schädlich angesehenen Entwicklungen: der aufkeimenden Intoleranz, dem immer unverschämterenKapitalismus, dem ökologischen Ruin. Eine als konkreter Widerstand verstandene Widerständigkeit zieht einen neuen Maßstab ein: einen ethischen Maßstab, der nach der Legitimität der verfolgten Ziele wie auch der eingesetzten Mittel fragt. Der CO₂-Fußabdruck wird ebenso zum Kriterium eines guten Kunstwerks wie dessen Thematik.

Kunstwerke (als bloße Dinge) haben indes wenig Handlungsmacht. Die ethischen Forderungen richten sich, genauer betrachtet, nicht an die Kunst, sondern an die Hervorbringer:innen, d.h. an die Künstler:innen. Sie haben mit dem „Schönen“ der Kunst zugleich dem Wahren und Guten zuzuarbeiten, sprich: dem gedeihlichen und nachhaltigen Zusammenleben alles Lebendigen. Entsprechend sind die teils harschen Auseinandersetzungen, die sich gegenwärtig in der Kunst ereignen, Diskussionen ad personam: Es ist selten ein Streit über das Gelungensein von Kunstwerken, sondern über die Gesinnung der jeweiligen Künstler:innen (oder Kurator:innen sowie aller anderen Beteiligten der Kunstwelt). Das prominenteste Beispiel: die letzte Documenta (2022), bei der wenig über Ästhetisches gestritten wurde, sondern über Ethisches; den Aufschlag machte das indonesische Kurator:innen-Team, das dekoloniale (anti-westliche und anti-kapitalistische) Kritik übte im Namen des Global South, dem sie sich zurechneten; darauf folgte, gewissermaßen als Retourkutsche, der Vorwurf von Kritiker:innen und der aufgeschreckten deutschen Politik, die Kurator:innen zeigten eine antisemitische Gesinnung. Die Widerständigkeit der Kunst versank in Ideologie.

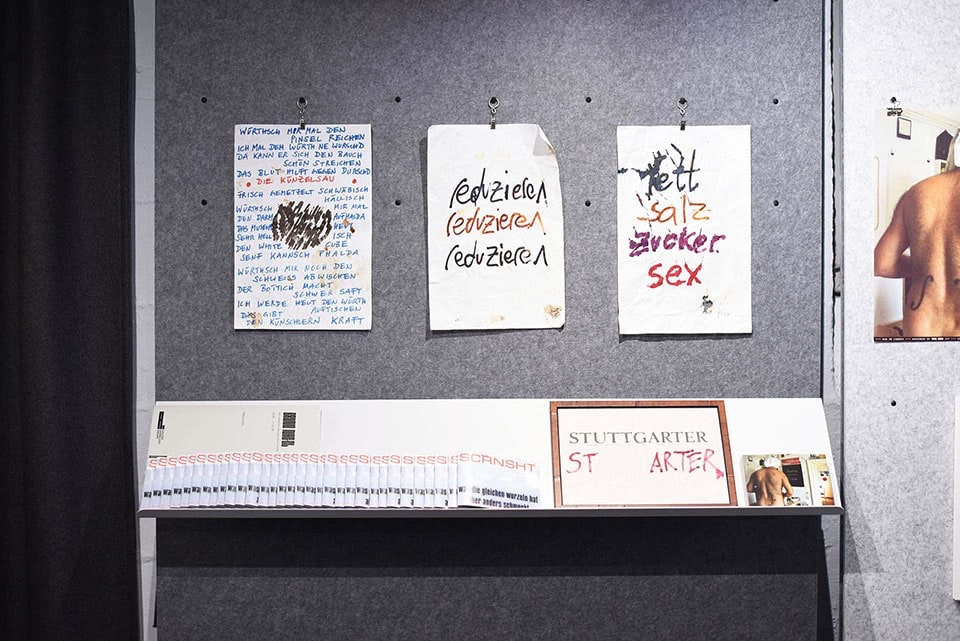

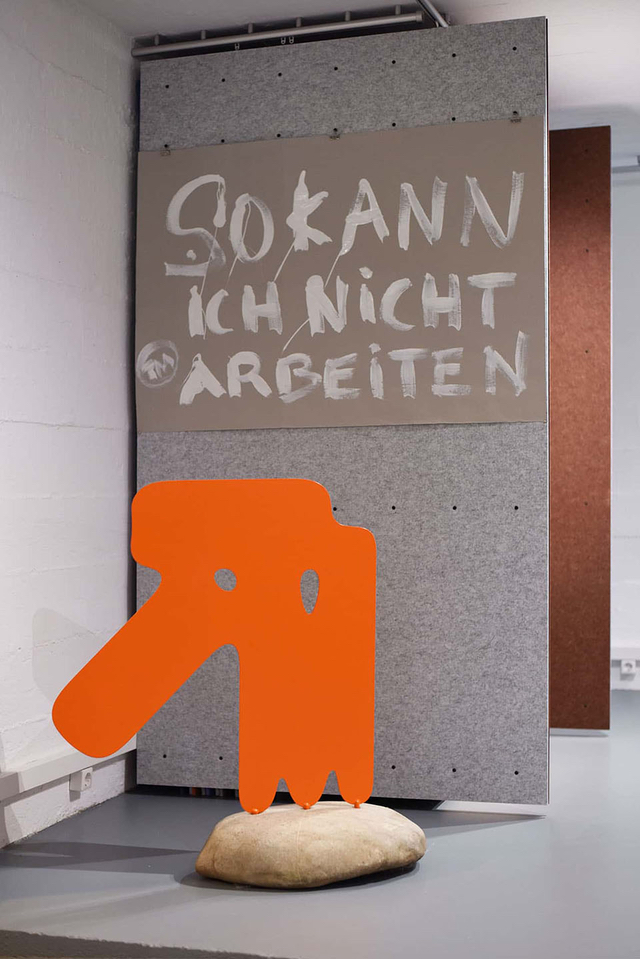

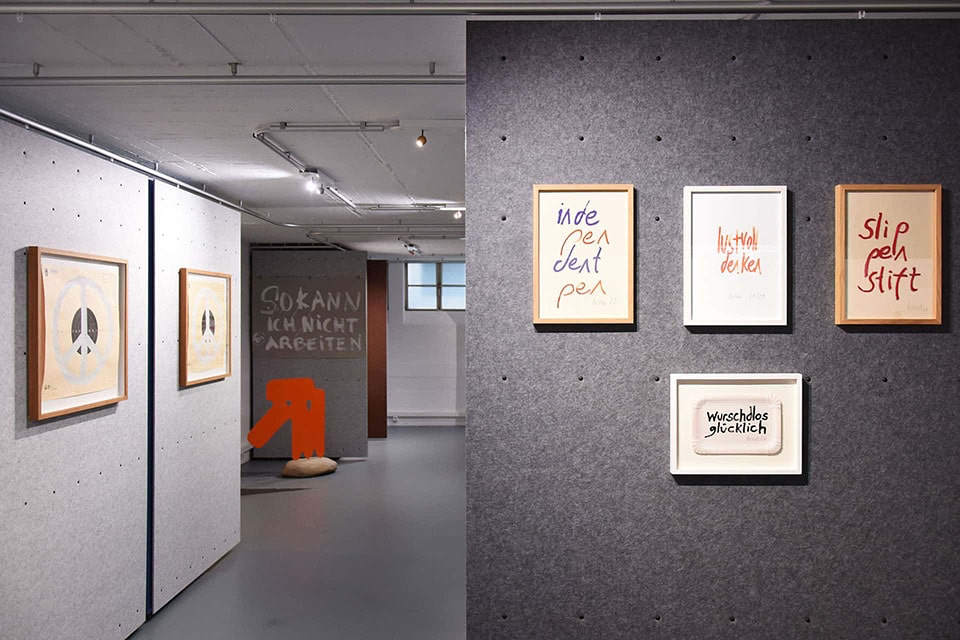

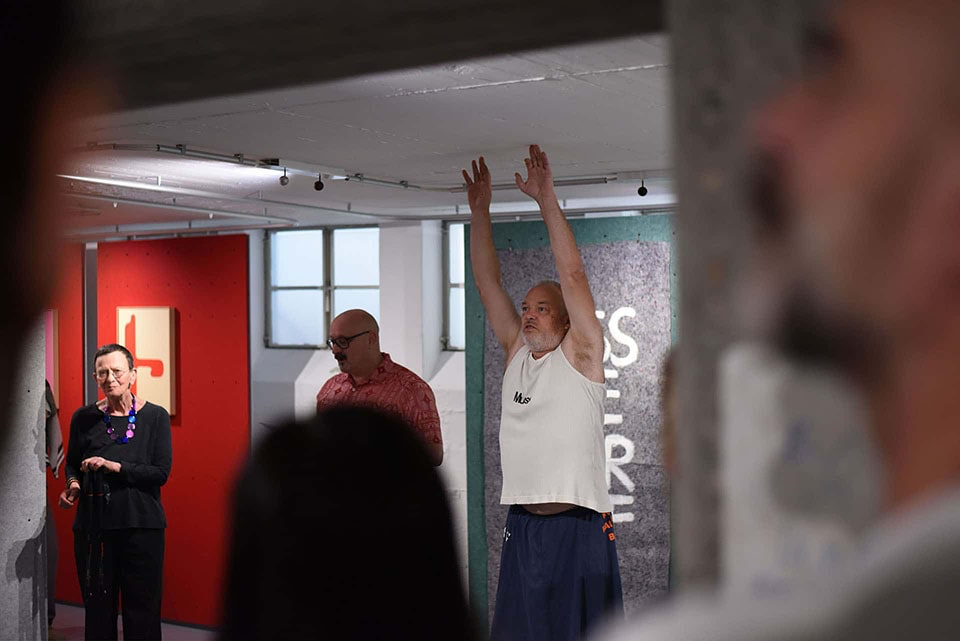

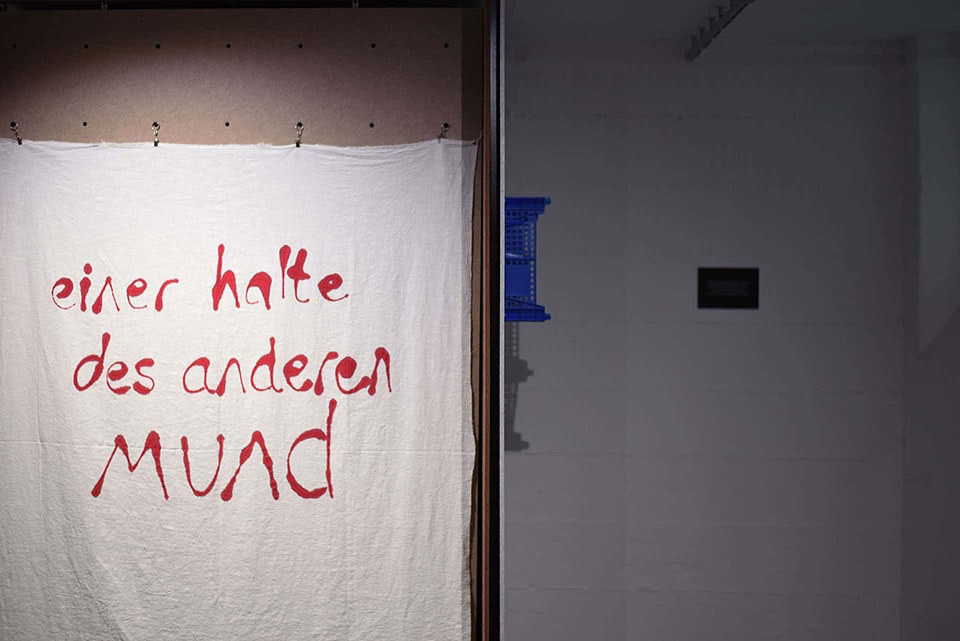

Für mich steht Bruno Nagel für jene Widerständigkeit, die beim Einzug dieses neuen ethischen Regimes der Kunst unter die Räder kommt. Seine Widerständigkeit erinnert an die Wortverdrehungen des Dadaismus, an den ätzenden Widersinn des Surrealismus, an die verstörende Körperlichkeit der Body Art, an den Humor anarchistischer Cabarets, an die Vermengung von High und Low, Kunst und Konsum, Erhabenheit und Trash im frühen Pop. Widerständigkeit heißt hier nicht: Widerstand gegen dieses oder jenes; es heißt: Widerständigkeit als Grundimpuls. Es ist die irritierende Geste, einfach nicht mitzuspielen, weder hier noch da, sondern: überhaupt nicht. Der Unterschied zwischen politisch-ökologisch-ethischem Widerstand und Bruno Nagels Widerständigkeit ist wie der Unterschied zwischen Freiheit und Befreiung – Befreiung verstanden als fortwährende Bewegung des Sich-Absetzens, der Distanznahme, des Nicht-Mitmachens. Oppositionen wie konstruktiv/destruktiv, aktiv/passiv, sinnvoll/sinnlos verlieren hier ihre Bestimmungsmacht. Als gerichteter Widerstand, als definierbare Aussage, als benennbarer Sinn sind Bruno Nagels Objekte, Wortfügungen und performative Verlautbarungen Widersinn, also wörtlich: Gegen-Sinn; exemplarisch hierfür sind seine Chansons in Sprachen, die er lediglich lautmalerisch imitiert, da er sie gar nicht beherrscht; nach gegenwärtigen Maßstäben der Correctness eine komplette Unmöglichkeit: ein No-Go aus übergriffiger Aneignung und diskriminierender Lächerlichmachung. Doch diese Chansons sind zugleich eine Hymne an den sinnlichen Reiz des Unbekannten, eine empathische Umarmung des gefühlten Wohlklangs, ein Dabeisein, auch wenn man die Sprache des Anderen nicht spricht.

Einem Interviewer gegenüber bezeichnete Marcel Duchamp die Kunst als etwas, das keine Farbe und keinen Geschmack habe. Sie sei kein zum Genuss hergestelltes Objekt, ja noch nicht einmal ein Zweck in sich, sondern lediglich ein Mittel. Aber kein Mittel ethisch-politischer Verbesserung des Menschen, sondern ein Mittel zum Leben, und zwar das beste und freieste, das sich denken lasse. Kunst war für Duchamp die primäre und grundlegende Aktivität des Geistes, der ursprüngliche Boden, aus dem alle anderen Aktivitäten erwachsen. Nicht zufällig heißt eine von Bruno Nagels Wortverkettungen, die in unterschiedlicher Materialisierung auftaucht, Humus Humanismus Humor. Aber Kunst war für Marcel Duchamp auch die Lücke: Kunst sei nicht das, was wir sähen, sie liege in der Lücke, sei das fehlende Glied in der Kette. Die Produktion von Lücken – Lücken im Sinn, in der Verwertbarkeit, in der Vernünftigkeit, im Gefälligen: das ist Kunst bei Bruno Nagel. Die Lücke ist das Widerständige, die Auskoppelung, das Abseitsstehen. Das Hervorbringen der Lücke ist die Praxis der Befreiung, als immer neue Voraussetzung möglicher Freiheit.

Bruno Nagels Kunst durchkreuzt die ethische Scheidung von gut und böse, die epistemische Scheidung von wahr und falsch, die ästhetische Scheidung von schön und hässlich. Sie ist weder positiv noch negativ, weder nützlich noch unnütz. Sie legt sich quer, unter vollem Einsatz von Körper, Geist und Seele. Sie ist inkarnierte Widerständigkeit.

Prof. Dr. Michael Lüthy